日本の錫器の歴史

錫器が日本に伝わったのは今から約1300年前といわれ、奈良正倉院宝物に錫製薬壷・水瓶などが数点保存されています。金、銀に並ぶ貴重品であった錫は宮中でのうつわや有力神社の神酒徳利、榊立などの神仏具としてごく一部の特権階級のみ使用されてきました。

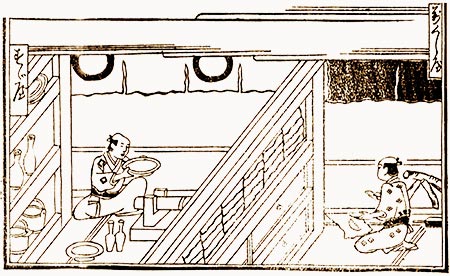

『人倫訓蒙図彙』(1690年出版された風俗事典的絵本)では「錫師は錫鉛を以て徳利鉢茶壺を造る、」と記され、江戸初期に京都を中心に製作されていた事が確認されています。

その後広く一般にも普及していくと酒器や茶器の形も美しさを保ちながら使い易さを重視した現在の形に落ち着いてゆきました。

大阪浪華錫器の歴史

大阪における錫器造りの起源は、延宝7年(1679年)『難波雀』に「錫引き、堺い筋」とその記録があり、江戸中期には、心斎橋・天神橋・天王寺など流通の良い上方(大阪)で生産され、やがて産地から産業へと拡大されました。

錫屋の老舗〝錫半〟(1996年閉店)が正徳4年(1714年)に心斎橋で開業。その後多くの大阪の錫器製造業者が集合し、特産品としての地位を確立しました。

最盛期の昭和前半には大阪全体で300名を超える職人が競うようにその腕を振るったといわれています。

第2次大戦の勃発とともに、職人の招集が相次いだり、戦時統制により材料の入手が困難になるなど大きな打撃をうけました。

それでも、昭和58年(1983年)3月、錫器の伝統性・技術・技法等について審議の結果、当時の通産大臣(現 経済産業大臣)より伝統的工芸品『大阪浪華錫器』として指定・承認されました。

日々の研鑚を忘れることなく先人たちの優れた技術や知恵を受け継ぐ品を作り続けています。

会社案内

弊社は錫器の製作を専業とする会社です。

「現代の名工」今井達昌(伝統工芸士)を代表とし、国認定の5名の伝統工芸士、20名の男女が従事しています。

大阪錫器の技術は、江戸時代後期に京都から大阪に普及した京錫の流れをくむ初代伊兵衛(錫伊)に発し、代々大阪で隆盛を極めました、 昭和24年、今井弥一郎によって「大阪錫器株式会社」が設立されると、 今日まで伝統工芸の技術と育成が伝承されました。

時代を経ると共に、技術・技法は洗練され、一部は現在生活にマッチした形へと変化しましたが、そのモノづくりの技と精神は今も引き継がれています。

会社概要

- 社名

- 大阪錫器株式会社

- 所在地

- 〒546‐0031 大阪市東住吉区田辺6丁目6番15号

- TEL

- 06-6628-6731

- FAX

- 06-6628-6735

- daisuzu@eagle.ocn.ne.jp

- 代表取締役

- 今井 達昌 「現代の名工」卓越した技能者(卓越技能者)

- 設立

- 1949年12月

- 資本金

- 1000万円

- 取引銀行

- りそな銀行 田辺支店

三井住友銀行 西田辺支店

関西アーバン銀行 今川支店

北陸銀行 平野支店

尼崎信用金庫 昭和町支店

大阪信用金庫 田辺支店

大阪シティ信用金庫 南田辺支店

大阪錫器の歩み

- 江戸後期

- 京都錫の流れを汲む初代伊兵衛により大阪心斎橋に錫屋を創業。

- 明治中期

- 2代目伊助のもと今井栄吉が修行弟子入りする。

- 1910年(明治 43年)

- 今井栄吉により「今井錫器工場」が創業される。

- 1925年(大正 13年)

- 今井彌一郎(号八一朗・S55、没)が後を次ぎ、大阪工芸協会会員となり活動、戦時中は各界に働きかけ技術保全を計る。

- 1949年(昭和 24年)

- 大阪錫器株式会社を設立。

- 1968年(昭和 43年)

- 今井潔を中心にシンガポール政府の依頼により「Singapore Metal-Arts Co.,Ltdkakko 」を現地に設立し、派遣技術指導にあたる。

- 1980年(昭和 55年)

- 今井潔(伝統工芸士・日本伝統士協会副会長)が代表取締役社長就任。

- 1982年(昭和 57年)

- 錫器事業協同組合を設立。

- 1983年(昭和 58年)

- 通商産業大臣(現経済産業大臣)より伝統的工芸品『大阪浪華錫器』の指定を受ける。

- 1996年(平成 8年)

- 今井潔 没、今井崇子が代表取締役社長に就任。

- 1999年(平成 11年)

- 今井達昌が『大阪浪華錫器』伝統工芸士の認定を受ける。

弊社今井清貴・佐々木義隆が伝統工芸士の認定を受ける。 - 2001年(平成 13年)

- 今井達昌が代表取締役社長に就任。

大阪市より、大相撲3月場所の優勝力士に贈る大阪市長賞の製作を依頼される。 - 2012年(平成 24年)

- 今井達昌が厚生労働大臣より〝卓越した技術者表彰(現代の名工)〟を受ける。

昭和58年経済産業大臣指定伝統工芸品

『大阪浪華錫器』

大阪錫器㈱で製作されたほとんどの錫器は下記の全ての要件を満たし、経済産業大臣の指定を受けた「伝統工芸品」です。

- 1.日常生活で使用される工芸品

- 熟練した技によって作られ、芸術的要素を備え、 日本人の暮らしに密着し、主に一般家庭で使用される工芸品です。美意識の表現を主とする芸術作 品とは異なるものです。

- 2.製造工程の主な部分は手づくり

- 製品の持ち味に大きな影響を与える、形状・意匠・文様・風合いなどの加工が手仕事により行われます。

- 3.伝統的な技術・技法によって製造

- 主な技術・技法が100年以上前から今日まで継続して用いられているもの。

産業技術の近代化以前に確立され、手仕事として合理性を極限にまで高めた、貴重なノウハウにより製造されます。 - 4.伝統的に使用されてきた原材料

- 主な原材料が100年以上前から今日まで継続して用いられており、合成素材によらず、地球にやさしい天然素材が主な材料です。

- 5.一定の地域で産地を形成

- 産業として成立し一定の産地で製造される工芸品です。全国各地の歴史や風土など地域の個性を特徴づける、ふるさとの特産品としてとしても親しまれています。

*掲載の商品はすべて手作りです、表示していますサイズ・容量等に多少の増減が生ずる場合があります。